Две недели, проведенные в студеную зимнюю пору на теплой печке в моей родной деревне Васьковичи стали началом превращения ефрейтора вермахта Фрица Шменкеля из фашиста в антифашиста, удостоившегося высокого звания Героя Советского Союза. За что?

Об этом и еще кое о чем и кое о ком идет речь в предлагаемом уважаемому читателю историко-биографическом повествовании.

Дозволено гулять только до первых петухов

Все началось с той первой и последней при оккупантах злополучной вечеринки в моей родной деревне. Я вместе с ватагой 13-15-летних пацанов был очевидцем произошедших там неординарных событий. А, как известно, нечто необычное (а та вечеринка, думается, и была такой) всегда будоражит и в нашем мозгу откладывается. А теперь давайте мысленно перенесемся в далекий октябрь 1941-го. Выдался он тогда на редкость непогодным. То разверзались хляби небесные, которым, казалось, не будет конца, то вдруг нагрянули небывалые морозы. Все кругом оказалось во власти бездорожья. Передвигаться сравнительно легко можно было только по Варшавскому шоссе. Оно почти вплотную подходило одним концом к Васьковичам. Шоссе днем и ночью стонало от немецких техники и обозов, напоминая местным жителям о войне. Сама же война, хотя и очень неохотно (Пропойск – один из районных центров Могилевщины, бывший тогда небольшим местечком с одним двухэтажным зданием, трижды переходил из рук в руки) откатилась на восток. Она гремела где-то там, на полях Подмосковья. Но это было так далеко, что до наших мест даже ее отзвуки не доходили. А если и доходили, то только в устной форме и только шепотом. Правда, сами гитлеровцы, часто останавливавшиеся в селе на ночевки, и их прихвостни на местах во всю глотку трубили: солдаты фюрера уже видят Москву в бинокль. Большевистская столица вот-вот падет…

Между тем жизнь сельчан входила вроде бы в мирное, и в то же время совсем непривычное русло, особенно для детворы. На полях былых сражений оставалось много оружия, боеприпасов, техники, особенно советского производства. Вскоре все это было собрано и оказалось на личных подворьях или же скидывалось в водоемы. И мы, мальчишки, когда удавалось выкроить время для того, чтобы поиграть в войну, не задумывались об оружии. Оно было у нас настоящее. Сложнее было с распределением ролей: никто в игре не хотел быть фашистами. Тогда приходилось отдавать несогласным насовсем что-то более ценное из найденного – солдатский котелок, ложку или командирские кобуру, портупею. В пойме речки Песчанка, между Васьковичами и Чечоровкой, осталось с десяток подбитых, но не сгоревших наших танков и танкеток. Заправлялись они бензином. И вся эта жидкость, остававшаяся в баках боевых машин, была слита до грамма и ею заправлялись домашние коптился, сделанные из гильз мелкокалиберных снарядов. Вдруг в одночасье перестали существовать, скажем прямо, не без труда созданные колхозы, совхозы и МТС (машинно-тракторные станции). Взрослые куда-то попрятали пионерские галстуки и комсомольские билеты своих сыновей и дочерей. Позакрывались двери правления колхоза и сельсовета. Исчезли с них и прежние вывески. Зато все активнее входили в свою роль назначенные оккупантами бургомистры, сельские старосты и полицаи. Все реже, а потом и вовсе перестали раздаваться окрики этих немецких холуев: «Больше двух в общественных местах не собираться». Вскоре этим и воспользовались деревенские девчата. Они уже не раз упрашивали старосту деревни, чтобы разрешил им собраться, потанцевать. Наконец-то тот сдался, предупредив: только до первых петухов. И с портретом Гитлера на видном месте в хате, в которой будут танцы.

– А где мы его возьмем? – поинтересовались просительницы.

– Возьмите в волостной управе. Скажите, что я разрешил. Но чтобы потом он был на месте, – распорядился староста.

19-летняя Вера за портретом послала младшую напарницу. А сама направилась к гармонисту – белобилетнику Василию Степанову. Уладив все с музыкантом, девушка поспешила к подруге, уже поджидавшей ее на дороге с солидной рамой у ног. Услышав сетования, что неудобно нести, Вера предложила: а мы давай, Валечка, потянем ее, благо погода сухая и шнурок у меня подходящий есть. Так и порешили. И все бы ничего, но повстречался им полицай Хрущ. Вроде бы свой, деревенский. Но стал орать, не стесняясь в выражениях. А те возьми да и огрызнись. Дорого же они заплатят за свою оплошность. Но это случится потом, месяца через полтора-два. А пока именно Хрущ донес фюрера до нужной хаты в конце деревни и добровольно взялся повесить его рядом с иконостасом.

– Куды ты яго вешаеш, iрад, – какая-то неведомая сила словно бы толкнула женщину, не дав ей произнести окончание последнего слова в виде буквы «а», что в корне изменило направленность раздавшегося протеста, чреватого большими неприятностями.

Но Хрущ, злобно цыкнув на старуху, потом уже более миролюбиво сказал:

– Ты лучше, баба, гвоздь хороший дай и молоток.

– Няма ў мяне нiчога, – отрезала хозяйка хаты.

– Что ж, на нет и суда нет. Тогда шуруй, Мыкола, к одноногому Степану. Скоро сам Нефедкин с гостями придет, – выпалил он, все еще не выпуская из рук портрета. Потом как-то ухитрился пристроить на какой-то старый, торчащий в стене крюк.

Не успела закрыться хата за хрущевским гонцом, как дверь снова открылась настежь и вместе с клубами морозного воздуха на пороге появился гармонист с ватагой сельских парней со словами:

– Думал, конца не будет кочкам и ухабам. Хорошо, что хлопцы трехрядку мою несли.

Гармониста уже давно поджидали толпившиеся во дворе и по соседским хатам парни и девчата со всей деревни. Поэтому они сразу же вслед за ним поспешили в хату. Вечеринка началась…

Плясали и кружились в вальсе все: и вчерашние школьники и студенты, и молодухи, отправившие на войну мужей. Среди танцоров было и несколько бравых окруженцев. Не выходили в круг все еще жавшиеся где-то в углах лишь несколько пацанов, стеснявшихся выставлять себя напоказ или же совсем не умеющих танцевать. Среди последних был и пишущий эти строки, так до сих пор и не овладевший искусством танца. Правда, должен признаться: однажды обстоятельства заставили меня выйти в круг танцующих. Но то была особая ситуация, между прочим, напоминающая васьковичскую вечеринку, когда пришлось думать не столько о себе, сколько о престиже своей великой страны – СССР, представителем которой мне выпала честь быть на том дипломатическом мероприятии. Думаю, здесь уместно сделать отступление.

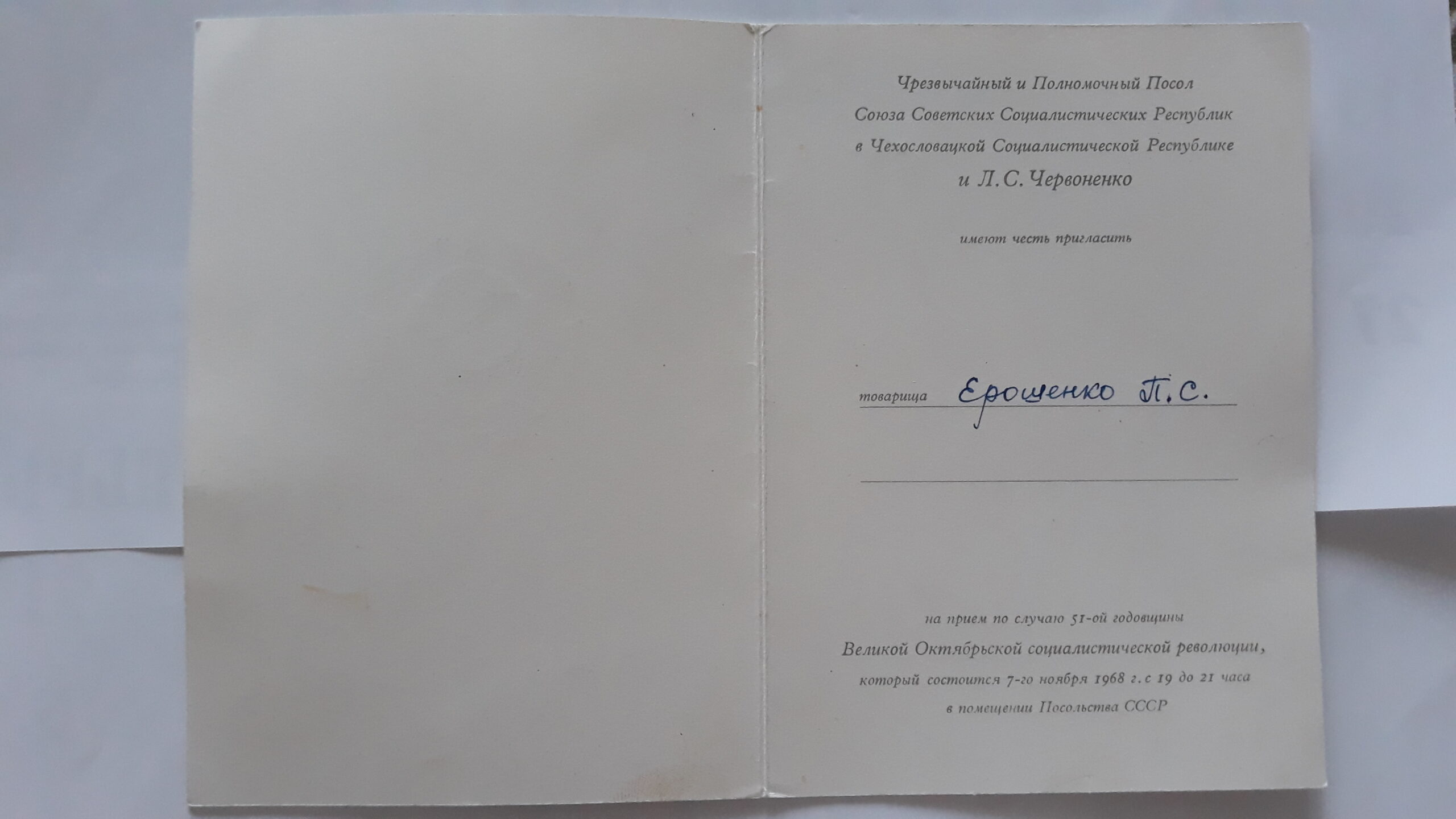

Так вот, было это 7-го ноября 1968 года. Посольство Советского Союза в городе Прага проводило прием по случаю 51-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. А в августе того же года в этой стране вспыхнула цветная революция, названная «Пражской весной». По сути дела, это была самая настоящая контрреволюция. Все СМИ, в том числе и центральная партийная газета «Руде право», оказались в руках правых. Редактора «Руде право», отказавшегося сотрудничать с новыми властями, его же подчиненные собирались распять прямо в редакторском кабинете. Сорвали осуществление этой иезуитской акции советские воины, вовремя ворвавшиеся в здание редакции.

В этих условиях уцелевшие левые силы Чехословакии решили организовать выпуск новой патриотической газеты «Spravy» («Новости»).

Выпускалась она в Дрездене, но без каких-либо издательских данных, без адреса. А в Чехословакию доставлялась вертолетом. Не всем понравилось новое издание. И на него обрушились нападки. Пошли ноты протеста. Москва решила помочь левым силам братской страны, «десантировав» в Прагу журналиста, который бы везде и всюду представлял новое издание. Выбор пал на меня, и я был аккредитован в столице ЧССР как редактор газеты «Spravy».

Естественно, по делам издания приходилось часто общаться с руководством этой страны и особенно с нашим послом в ней Степаном Васильевичем Червоненко. И все же приглашение на столь высокий прием явилось для меня полной неожиданностью. У меня даже не было парадного мундира. Ведь меня «выбросили» вертолетом в Прагу, причем ночью, прямо с тактических учений, предшествовавших вводу советских войск в Чехословакию.

И вот представьте большой зал, заполненный дипломатическим корпусом и высокими гостями. Все с дамами, разодетые. И в этом мире шика и блеска – советский майор в повседневной форме: брюки галифе в сапоги, портупея через плечо и фуражка с красной звездой. Все кидают на него взгляды – любопытные, равнодушные и даже презрительные. Он же, не обращая на это никакого внимания, то и дело на ломаном чешском или русском языках вступает в разговоры, изредка делая пометки в своем блокноте. Наш сметливый читатель, вероятно, догадался – того майора звали Павел Ерошенко. Но вот после выпивки и закуски начинаются танцы. Дамы приглашают на вальс кавалеров.

Из противоположного конца зала ко мне подходит приятной внешности, скромно одетая дама и раскланиваясь, чисто по-русски с акцентом на «о» говорит: «Вы майор Павел Ерошенко, а я Фучикова, Густина Фучикова».

И не дожидаясь ответа, приглашает меня на танец…

Спиной чувствую: зал обратил на нас внимание. И я, подумав про себя: была не была, иду с дамой в круг, намереваясь по ходу признаться в своей беспомощности танцора. Но та сразу же все поняла и предложила для знакомства разделить с ней бокал бургундского вина. Как же я благодарил судьбу за то, что все так разрешилось! Густина оказалась интересным собеседником и большим другом нашей страны. Не раз бывала в СССР при жизни мужа – непримиримого борца с фашизмом Юлиуса Фучика, автора политического бестселлера «Репортаж с петлей на шее», казненного гитлеровцами в 1943 году… В тот вечер мы с ней много говорили. Позже она много помогала мне в работе…

Однако я отвлекся. Вернемся снова в октябрь 1941-го.

В то время я уже покуривал. Выйдя во двор, чтобы подымить, сразу же столкнулся с хрущевским гонцом. В одной руке он нес ящик с инструментом, в другой – горлач (глиняный сосуд для молока), в котором унюхал самогон. Вслед стучал деревяшкой владелец и того и другого. «Христом богом прошу, хоть не разбейте мне посудину», – умолял старик-инвалид полицая, торжественно шагавшего к хате, из которой доносилась музыка. Посторонившись, чтобы дать им дорогу, я увидел вдали еще троих мужчин. Как потом оказалось, это староста Нефедкин вел на вечеринку двух оккупантов, пожелавших посмотреть, как веселится местная молодежь. Появились они в деревне как-то неожиданно. Днем шныряли по хатам, что-то высматривая, вынюхивая, что-то сразу же забирая, объясняя хозяевам, что фюрер за все им «карашо бицалин» (хорошо заплатит). Он хочет знайт русский культура.

У моей крестной, Акулины Артемовны Ерошенко, им приглянулись несколько икон. Указав, какие именно, распорядились снять к завтрашнему дню и упаковать. Слезные причитания женщины не тронули ни оккупантов, ни старосту, их сопровождавшего. Не желая попадаться им на глаза, я тихонько вернулся в хату в свой угол. А там полицаи требовали у хозяйки стакан или кружку поприличней.

«Нетутi ў меня нiчога, акрамя кружкi, што каля вядра стаiць», – твердила бабка Марфа.

Полицай сам начал шарить везде. И, найдя где-то в потаенном уголке бережно завернутую в тряпочку рюмочку, торжественно вручил ее напарнику… Вдруг открылась дверь и в хату с очередной порцией морозного воздуха ввалилась та троица.

Староста с порога рявкнул: «Што тут адбываецца, чаму музыка не сустракае гасцей?»

– Да мы тут, пан староста, – залепетал полицай с горлачом, – хацелi адведаць содержимое етой посудины и гармониста угостить для весялосцi. Ну, калi вы пожаловали, то з вас i пачнем…

Нефедкин, сразу же сообразивший что к чему, заграбастал у полицая посудину и стал нюхать ее содержимое. Дед Степан приблизился к нему все с той же просьбой: мол, не разбейте посудину. Немцы узрели убогий самодельный протез старика и вопросительно глянули на старосту.

Тот без тени смущения произнес: «Ета яму бальшавiкi адцапалi нагу», хотя отлично знал, что сельчанин вернулся калекой с Первой мировой.

Старик хотел внести ясность в этот вопрос, но Нефедкин осадил его вопросом: «Твой самогон?» Получив утвердительный ответ, принялся дегустировать. Потом произнес: «Напiтак што трэба!» И стал настойчиво предлагать «гостям». Те никак не хотели. Потом все же тот, что был чуть выше ростом и имел какие-то украшения на мундире, предварительно сполоснув рюмку самогоном и вытерев ее края своим носовым платком, глотнул раз-другой и, глядя на старосту, подняв большой палец руки кверху, произнес: «Was ist das?»

Нефедкин не сразу сообразил что к чему. А из круга кто-то выкрикнул: он спрашивает, что это?

– Гарэлка, пан офицер.

– Шнапс, шнапс по-iхняму, – опять подсказал тот же голос.

– Ах, да, – спохватившись, лепетал староста, мысленно упрекая себя за то, что забыл это слово, которое и сам не раз употреблял в своей компании. И стал уже вместе с полицаями еще настойчивее предлагать немцам отведать русского шнапса, дескать, он не хуже германского.

И те не устояли. Но сначала заставили старосту выпить целую рюмку, не забыли полицаев и гармониста. Себе же наливали понемножку. Приложились они к рюмке и раз, и второй, сначала все вытирая рюмку. Потом перестали делать это, а дозу увеличивали.

Вскоре посудина опустела и была торжественно возвращена ее владельцу, стоявшему в сторонке со своим ящиком в руке. Получив драгоценный горлач, дед Степан, стуча деревяшкой о пол, направился к выходу, провожаемый взглядами оккупантов, в которых старик уловил что-то нехорошее. И он поспешил быстрее оставить душную хату. Но за порогом малость не рассчитал и грохнулся наземь со своими пожитками.

– Деду Степану плохо, – закричал кто-то из пацанов.

Остановилась только что заигравшая музыка и староста дал полицаям команду посмотреть, что там случилось. Хрущ с напарником, вооружившись карманным фонариком, подняли старика. Ушибся он не сильно. Главное, уцелела посудина. Рассыпался «струмент», но его быстро собрали.

А на улице разыгралась метель сильнейшая. И полицаи, вероятно, рассчитывавшие, что дед нальет им еще по рюмке за услугу, решили проводить его домой. Нефедкин поддержал их намерение.

Танцы снова продолжались. Да так, что хата заходила ходуном. Немцы и те пошли в круг, ремни и прочую амуницию они сняли еще раньше, устроив их на окошко возле гармониста и под присмотр старосты, а сейчас сняли и мундиры, намереваясь устроить их там же. Надо было только чуть-чуть передвинуться на скамейке гармонисту. Он привстал, на какой-то момент приостановив музыку. И в этот момент с печки послышался сонный голос бабки Марфы: «Кажысь, петух пракукарекал».

Встрепенулся Нефедкин, хотел напомнить о том, что договор дороже денег. Он только открыл рот, как в хату ворвались несколько человек и раздалось властное: «Всем ни с места! Руки вверх! Хэндэ хох!»…

Дюжие хлопцы по двое на каждого из немцев в один миг скрутили их и, не трогая больше никого и не теряя ни мгновения, направились к двери, остававшейся все эти секунды все еще распахнутой настежь, а коридорную дверь они и не закрывали. Парни, так неожиданно и бесцеремонно нарушившие деревенскую вечеринку, первую и последнюю при оккупантах, вместе с немцами нырнули в снежную метель. И направились, как заметил кто-то из ребят, в сторону ближайшего леса, к опушке которого приближалась деревня вместе с хатой бабки Марфы, своим концом, устремившимся в сторону Пропойска.

А вьюга завывала сильнее…

Еще до петушиного крика ходившая ходуном хата бабы Марфы вдруг вмиг опустела. И стало в ней тихо-тихо, только слышно было сквозь эту тревожную тишину, как незадолго перед этим разыгравшаяся вьюга стала завывать еще сильнее, заметая все следы. И что-то недоброе чувствовалось в этом ее завывании, сквозь которое в старушечью голову чем-то тяжелым вколачивалось услышанное сквозь сон это страшное немецкое «хэн дэ хох».

Но произнесли его, а скорее выкрикнули, как показалось, на чисто русском говоре. Что все это значило бы? И кто и откуда эти люди, так бесцеремонно ворвавшиеся в ее хату? Сколько ни ломала женщина голову над этими вопросами, но ответа не находила. Самое время чуток бы еще поспать. Но сон уже не приходил, а на душе становилось все тревожнее…

Нечто подобное, а, возможно, и более тревожное, испытала и одна из подруг Марфы, моя крестная Акулина Артемовна, жившая на отшибе. Поначалу ее волнения были связаны с отелом буренки. Но вот симпатичный бычок с белой звездочкой на лбу занял заранее приготовленное ему место в углу хорошо натопленной хаты. Можно спокойно и уснуть. И уже не раз впадала в дрему, но сразу же гнала сон, чутко прислушиваясь к каждому шороху во дворе. Ее единственный 15-летний сынуля отпросился немного поиграть с соседскими ребятами, да где-то запропастился. Она уже сама намеревалась идти на село поискать свое чадо, но была вынуждена наблюдать за бычком. Наконец-то тихонечко скрипнула в коридоре дверь, как скрипит она всегда, когда Ванюша старался не потревожить уставшую за день мать. Так же тихонечко разделся и даже онучи повесил на шесток сушиться, а мокрые чуни пристроил к горячей лежанке, потом нырнул в свою боковушку возле окна и улегся спать. Перекрестившись на образа и прошептав про себя молитву, Акулина Артемовна сразу же засопела. А вот сын, как ни старался, уснуть не мог. Не выпускали из своих цепких объятий события конца вечеринки и разговоры, связанные с ней по пути домой. Ворочался с боку на бок, наверное, часа два-три. Намеревался подняться посмотреть ходики, но опять-таки не хотелось беспокоить мать. И все же сон взял свое. Скорее всего, это было какое-то забытье, сквозь которое почудилось ему, что неведомое чудище ломится к ним в хату, но не через дверь, а через окно.

В таких страшных случаях невольно вырывается: «Мама!». И она, родимая, тут же оказалась рядом в своем ночном одеянии. Положила руку сыну на лоб, а он в холодной испарине.

– Да у тебя горячка, сынку, это тебе причудилось – никого в твоем окне нет, – успокаивала мать парнишку.

Но в этот момент и она отчетливо услышала скрежет по стеклу и какие-то странные звуки за окном. Подняла занавеску и со словами: «Свет, свет. Изыди, сатана» грохнулась на колени перед образами.

А сатана и не думал исчезать, а наоборот, стал еще настойчивее стучать в окно. Тут уже и сын вскочил, стал рядом, дрожа, как осиновый лист.

– Мам, где углей больше, чтобы зажечь коптилку: вядьмак испугается.

– Возьми, сынку, в печурке спичку, там еще немного осталось – ответила мать (к тому времени у многих местных жителей иссякли запасы спичек, равно как и соли, и их берегли пуще всего, только на крайний случай, а в повседневном быту огонь добывали по-дедовски. – Авт.).

Сын быстро зажег коптилку, поднес ее к окну и ахнул:

– Мамочка, это же вовсе не сатана, а, кажется, немец, который вчера твои иконы все рассматривал.

– Што ты, сынку, мелешь…

– Я правду говорю. Это – один из тех двоих, что днем были у нас. Я приметил его по золотому зубу. Их обоих с вечеринки какие-то люди увели. Я тебе не рассказал, как пришел, не хотел беспокоить. Вон, смотри, я снова поднесу коптилку к окну.

На этот раз Акулина Артемовна снова осенила себя и сына крестом, и то чудище за окном, сверкнув золотым зубом, сделало нечто подобное.

– Давай мы его впустим в хату, а там разберемся, – предложил сын. – На всякий случай, я умею с кочергой обходиться. Он замерзает. На улице мороз вроде и небольшой, но вьюга небывалая. Обжигает.

Через минуту-другую сердобольные мать и сын втаскивали уже потерявшее сознание то существо в хату. Накинув на него овчинный тулуп, уложили на солому рядом с бычком, чтобы отошел от мороза, как объяснила сыну мать.

К утру пришелец был переодет в сухое белье, оставшееся от ушедшего на фронт хозяина дома, и устроен на теплой печке, на которую тащили его чуть ли не волоком. Здесь Акулина Артемовна густо смазала ему подмороженные ноги и руки гусиным жиром, обмотав их чистыми портянками (о бинтах тогда лишь мечтать можно было), укрыла сверху теплыми дерюжками и собралась было сама отправиться на покой.

Но, вероятно, от многократного прикосновения теплых рук пострадавший приоткрыл глаза и пытаясь приложить руку к груди, еле слышно дважды произнес:

– Ich Fric, Ich Fric.

– Так мы давно догадались, что ты фриц, – незлобливо ответила женщина. – Спи, спи, выздоровеешь скорее.

– Ему надо говорить: Guten Nacht, – подсказал сын, еще в школе постигший азы немецкого.

– Ты ему и скажи это сам…

Но пережитые за несколько последних часов потрясения дали о себе знать, и парень затих на полуслове. Засопел и фриц. А вот ей, хозяйке дома, было не до сна. Полежала немного в раздумье, потом пошла посмотреть буренку, подоила ее, попоила бычка, затопила печку. Но что бы ни делала, все со страхом думала, что делать с фрицем? И как быть? Понятно, первым советчиком во всех делах обычно выступает сын. Надо же: приметил зуб золотой. Без совета сына она здесь не обойдется. Но надо еще с кем-то все это обмозговать. Может, с кумом Сафроном Ивановичем? Две войны прошел. Всякое в жизни видел. И никогда никого не подводил. Пошлю к нему Ивана. Попрошу, чтобы к нам пришел. Да и повод есть: лапти и чуни, которые он нам плел, поизносились. Надо новые. Пусть лыко у нас возьмет. Вечером зашел кум. Посидели. Поговорили. Прикидывали и так и этак. И сделали вывод: надо выхаживать незваного гостя. Но чтобы ни одна душа не знала, что он здесь. А там жизнь подскажет…

– Ни одна душа, – напомнил уже с порога Сафрон Иванович. – Если что, дайте знать.

Проводив кума, Артемовна с сыном, как им и советовали, стали думать, где можно прятать фрица на случай появления в доме кого бы то ни было из посторонних. Таких мест оказалось аж три в хате и столько же во дворе. Входные калитку и ворота было решено постоянно держать на прочном запоре. Через день-два немец пришел в себя. И, вероятно, до него дошло все случившееся с ним. А главное – он вспомнил, что уже был в этой хате и намеревался быть в ней еще и вспомнил зачем.

Поэтому вечером, кивая головой в сторону иконостаса, он произнес: «Matka, ich sechs stück hëiligenbild nicht zap zarap».

Иван перевел матери эту фразу: он говорит, что те шесть икон забирать не будет…

Еще бы! Если бы он владел русским языком, то рассказал бы, что именно благодаря этим иконам он оказался здесь. Когда его, раздетого, в одном нательном белье и носках отпустили там, в лесу, как говорят русские, на все четыре стороны, он побежал к этой избе, одиноко стоящей в своем закоулочке. Тем более запомнилось ему и здание под металлической крышей, каких доселе ему еще в этих местах не встречалось. Как сказал пан староста, это была местная школа, построенная еще князем Голицыным. Она тоже помогла ему. Получилось что-то вроде практического занятия по ориентированию на чужой местности, которое у них еще до войны хорошо проводил фельдфебель.

– Ты, сынок, втолкуй ему, как бы его самого не цап-царапнули с этой теплой печки куда следует. По деревне уже ходят слухи, что жандармерия приезжала. Но доехали только до хаты бабы Марфы и то с трудом: снегу-то навалило – ни пройти ни проехать.

С тем поручением и полез на печку к фрицу Иван, вооружившись учебником по немецкому языку. Еще в школе он отличался юмором. Разобравшись, что Фриц имя собственное, он начал философствовать, что, дескать, война, развязанная Гитлером, загнала на одну русскую печку двух Фрицев и двух Иванов. До немца никак не доходило.

«Ich und du ist nur zwei», – твердил он.

Когда же ему втолковали, что фриц переводится на русский как Иван и наоборот, он заулыбался и, тыча себя в грудь, произнес: «Ich ist Friec und ich Ivan. Das ist gut».

Потом, вероятно, вспомнив, что он не просто Фриц, а Фриц Шменкель, ефрейтор вермахта, что его место вовсе не на этой печке с советским Иваном, немец впал в прострацию, отказался от еды и воды. Все уговоры встречал молча.

Так прошло двое суток. Но, говорят, голод не тетка. На третьи сутки немец с жадностью поел картошки с соленым огурцом и заулыбался. В тот же вечер Иван вывел его во двор по нужде и немного прогуляться. Такие прогулки стали постоянными и проводились с месяц, если не больше. Иван уже просветил Фрица, что у немцев с нашей столицей не получается. Застряли его собратья в снегах Подмосковья. И кто знает, что дальше будет? Немецких асов над Москвой сбивают. А вот советские летчики, как сообщалось в листовке, бомбят Берлин успешно…

И надо же было случиться, что в одну из таких прогулок, когда ему уже разрешили выходить во двор самостоятельно, Фриц обратил внимание на гул самолетов, летевших с востока на запад. Он задумался. И пришел к выводу, что самолеты те все же были советскими. Мнение о принадлежности самолетов мотивировалось не только направлением, но и натужностью рокота моторов. Будь самолеты немецкими, возвращающимися на свои базы уже отбомбившись, их песня была бы легкой, мелодичной. Да и забираться в заоблачную высь ни к чему: на всем пространстве, покоренном гитлеровской военной машиной, немецкой авиации мало что угрожало.

Фриц невольно обратил взгляд на хорошо освещаемые луной дворовые постройки: покосившийся сарай, избу, почти до окон занесенную снегом, так как практически не имела никакого фундамента. И крыши – сплошь соломенные – в Германии таких видеть не доводилось. Там постройки под железом и черепицей. Даже в той же русской деревне, Александровке, что под Потсдамом, где ему довелось побывать на экскурсии. Правда, дома деревянные, но двухэтажные, с резными окнами, с балконами, верандами, как картинки. Здесь же – примитив. В ближайшем селении, отдаленно напоминающим захолустный городок, он видел одно-единственное каменное здание в два этажа…

Изрядно озябнув на свежем морозном воздухе, он забрался в свое убежище с мыслью поговорить утром с хозяйкой и о самолетах, и еще о чем-то, что особенно тревожило. Это нечто крамольное затрепыхалось в нем наиболее отчетливо после прочтения листовки, которую однажды принес Иван. А сегодня вновь отозвалось на гул самолетов. Главное, отозвалось так, что стало страшно. Потом почему-то захотелось, чтобы самолеты те были именно советскими. И чтобы пилоты заставили Берлин вздрогнуть от бомбовых ударов. От этой шальной мысли его бросало в дрожь. А если эти удары окажутся не первыми и будут нарастать? Что тогда? Ведь развязанная фашистами война может свой ход повернуть вспять. Выходит, правду говорил Тельман, что Гитлер не обновит, а уничтожит Германию. И таким, как он, надо было не освистывать вождя немецких коммунистов, а прислушаться к его голосу. Тогда все могло бы быть иначе…

«Верно ли я говорю?» – задал он мысленно вопрос в запечное пространство.

Но оно молчало. Молчали и кирпичи печи, стены хаты. А ему, как воздух, как сама жизнь нужен был ответ на этот вопрос. И лежащий на печи Фриц, то есть Фриц Сегодняшний, затеял разговор с Фрицем Вчерашним – с тем, который был в форме немецкого ефрейтора. Вскоре их разговор перешел в бескомпромиссный спор.

Вчерашний утверждал, что надо непременно освобождать жизненное пространство от этих варваров. Придут сюда немцы и сделают эти захолустные земли цветущим садом, принесут свою культуру. И жизнь станет прекрасной. А Сегодняшний не сдавался. Дескать, о каких варварах ты говоришь. Варвары скорее мы, а не они. Посмотри на мою хозяйку. Да на таких, как она, молиться надо. И насчет культуры не следует загибать. Ведь их культура не дает нам покоя. Смотри: Гитлер даже специальные команды создал для вывоза из захваченных территорий культурных и иных ценностей. А литература! Разве у варваров и дикарей могли появиться Пушкин, Толстой, Гоголь, Шевченко. Они же создали мировые литературные шедевры. А к ним пришли носители «передовой» культуры и все это – в огонь. Сколько лично ты, Вчерашний, устроил костров из книг? Сначала у себя дома, а потом здесь. Молчишь? То-то и оно…

Два непримиримых «я», два антагониста спорили до хрипоты, готовые, казалось, бросаться с кулаками друг на друга. Пока не уснули оба…

Фриц Сегодняшний так и проснулся со сжатыми кулаками.

И опять мысль терзала душу. Терзала безжалостно и безостановочно. Вспомнились самолеты. И вдруг подумалось: а что если бы советская бомба угодила на берлинскую тюрьму и разрушила ее. А Тельман остался бы жив и выбрался на волю. Куда бы он направился, спасая себя, во Францию, Бельгию, Голландию? Но там повсюду господствовали местные фашисты.

Тогда куда же?

Скорее всего, он стал бы пробираться на восток, в Москву, где нашли свое убежище другие немецкие антифашисты. И не только немецкие…

Решение принято

Не без мучительных колебаний, используя отдельные слова, жесты, мимику, обращаясь к иконостасу, рассказал он хозяйке о задуманном. Рассказал потому, что мог рассчитывать только на ее помощь и содействие. Планы немца повергли Акулину Артемовну в шок. С одной стороны, кончатся ее постоянные страхи и волнения. А с другой…

В том-то и дело, что она и сама не знала, как осуществить эту задумку немца. Потому-то и кинулась к человеку, которому во всем можно было довериться.

И на первый же вопрос о том, что ее так встревожило, без обиняков ответила:

– Привидение просится в лес. Помогите, Иваныч.

– Какое привидение? – спросил собеседник.

– Да которое у меня на печке живет, – с обидой произнесла Артемовна.

– Ах да, я запамятовал о нем, – ответил Сафрон Иванович. – Давай подумаем.

Переговоры закончились тем, что Иванович предложил сходить в Гончаровку, к его старому другу еще по Первой мировой. А тот все устроит. Но чтобы не искушать судьбу, было решено «привидение» в Гончаровку доставить неотложно, тем более, что снова разыгралась метель, и она послужит прикрытием. Денек побудет там, акклиматизируется, присмотрится к местности. А друг тем временем свяжется с надежным человеком в Кабиной Горе. Там и обдумают все остальное в деталях.

Пришлось Артемовне дважды сходить в Гончаровку. Сначала одной, потом вдвоем с Фрицем. Устала до чертиков. Устала не столько от ходьбы, сколько от страха, особенно когда шла туда второй раз. Ведь рядом был человек в одежде ее мужа. А вдруг кто-то знакомый встретит на дороге и скажет: «Дай, Осип Иванович, прикурить». Но, слава Богу, обошлось все благополучно. Домой она возвращалась, словно сбросив с плеч огромнейшую ношу, думая лишь о волнующемся сыне, где-то воюющем муже и о том, что надо будет потом добывать ему одежду. Полный комплект. Понятно, с лаптями проблем не будет, да и бельишко найдется. А вот о полушубке, костюме придется побеспокоиться.

…Правда, война освободила ее и от этих забот. Осип Иванович погиб уже при освобождении Белоруссии.

А вот что стало с тем немцем, Акулина Артемовна так и не узнала…

Прошли годы. Многое выветрилось из памяти, уступая место другим событиям военного и послевоенного времени. Забылась и та первая при оккупантах вечеринка в Васьковичах. Да и сами вечеринки как форма развлечения молодежи ушли в прошлое. Сейчас предпочтение отдается дискотекам. Повсеместно, в том числе и в моих родных Васьковичах. Тем не менее в первые после войны годы о той вечеринке нет-нет да и вспоминали, особенно те, кто знал историю с Фрицем. Знали же ее единицы. А многие так, что-то слышали, но что к чему – в детали не вникали. Подумаешь, невидаль какая: исчезли два солдата. К тому же чужие. Тут вон своих в каждом селе не досчитались десятками и сотнями. Что же теперь делать? Надо жить. Возрождать разрушенное. Пахать землю. Растить детей. И вот из газет все васьковцы узнали, что 6 октября 1964 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил Фрицу Шменкелю звание Героя Советского Союза. А еще через некоторое время в Минске на доме № 4, что стоял на площади Свободы, появилась Памятная доска с барельефом того, чью память решили увековечить белорусы. Надпись гласила: «В этом здании 6 февраля 1944 года был приговорен к смертной казни фашистскими палачами активный участник антифашистской борьбы немецкий гражданин Фриц Шменкель. За героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками награжден орденом Красного Знамени и удостоен (посмертно) звания Героя Советского Союза».

Перед памятью героя я склонял в раздумье голову. А ведь Фриц мог бы еще жить. Было бы ему сейчас чуть больше ста. На десяток больше, чем мне. Я не знаю, точно ли тот это Фриц, которого спасла моя крестная Акулина Артемовна. Хочется думать, что тот. Совпадают время и место действия. Того, насколько мне удалось установить, проводили с Кабиной Горы за Сож в Гиженские леса и передали в руки разведчицы партизанского полка «Тринадцать» Софьи Воронковой. Гиженские леса без всяких разрывов соединяются со Смоленскими, а от Пропойщины (ныне Славгородчина) до Смоленщины рукой подать. Это – во-первых. Во-вторых, уже в феврале 1942 года за мужество, проявленное в борьбе с гитлеровцами, Фриц награждается орденом Красного Знамени. Выходит, он уже осознанно спорил с Фрицем Вчерашним и, когда настал час, проявил себя в деле.

Допускаю: возможно, и совпадение. Ведь в Германии Фрицев, как у нас Иванов. Однако и это меня, как автора рассказанного, ничуть не огорчает. Значит, меня никто не упрекнет в досужем вымысле.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прежде чем поставить последнюю точку в повествовании, считаю необходимым сделать некоторые дополнения.

Помните, в начале публикации упоминались две девушки – Вера Сафронова и Валя Михайлова. Их настоящие фамилии Ерошенко и Гуторова. Первая вскоре была угнана в немецкое рабство и вернулась домой только в 1945-м. До конца своих дней трудилась в колхозе. Районная газета в номере, посвященном 50-летию Великого Октября, опубликовала о Вере Сафроновне Ерошенко (по мужу Мишуровой) очерк «Место в жизни». Трагичной оказалась судьба Валентины Михайловны Гуторовой. Она погибла от рук оккупантов в 1943 году. В книге «Памяць: Слаўгарадскi раён» на стр. 268 ей посвящены две скупые строчки.

Назову настоящее имя и полицая Мыколы – Василий Егорович Куприяненко. В прошлом сын кулака, убежавшего от советской власти на Запад, он вернулся на Родину вместе с оккупантами. Опыт пребывания в полицаях, все увиденные бесчинства фашистов перевернули сознание и душу юноши. В мае 1943-го он стал бойцом партизанского отряда, а потом – и действующей армии. Погиб при освобождении от захватчиков родного района. Его имя, как и многих других односельчан, увековечено в названной книге «Памяць» на стр. 379.

Если у читателя возникнут вопросы, готов ответить лично или через газету. Мой адрес и телефон – в редакции.